こんなお悩みありませんか!?

製造業の方々

建設業の方々

廃棄物処理業の方々

サービス業・IT事業者

などの方々

エコアクション21について、お悩み ではありませんか?

取引先からの要望で、エコアクション21の取得が必須になった!

入札するには、エコアクション21の取得が必要らしい!

エコアクション21をぜひ取得したい!

でも、大変そう・・・ウチでは無理なのでは・・・

では、そんな企業・団体の悩み、心配にお応えし、着実な認証取得を支援します。

では、そんな企業・団体の悩み、心配にお応えし、着実な認証取得を支援します。

エコアクション21って何?

「エコアクション21(EA21)」は、中小事業者のための取り組みい環境経営システムです。

エコアクション21の特徴

Point

- 中小事業者向けの環境経営システム

- ISO14001を参考にしつつ、導入しやすい仕組みを提供

- 環境対策だけでなく、経費削減や生産性向上にも貢献

- 具体的な環境取組の規定

- 必ず把握すべき環境負荷項目

二酸化炭素排出量、廃棄物輩出物、総排水量および化学物質使用量 - 必ず取り組む行動

省エネルギー、廃棄物削減・リサイクル、節水、化学物質使用量削減(該当事業者の場合)、グリーン購入、自らが生産・販売・提供する製品およびサービスに関する取り組み

- 必ず把握すべき環境負荷項目

- 環境コミュニケーションを推進

- 環境活動レポートの作成と公表が必須要件

- 社会的信頼の獲得と企業の発展につながる

- 第三者評価による認証制度

- ガイドラインで規定している環境経営システムおよび環境経営レポートの要求事項を満たす事業者に対し、第三者が一定の評価を与える認証・登録制度

- 全組織・全活動(事業活動および製品・サービス)を対象に取り組む必要がある

EA21に取り組むメリット

Merit

- 中小事業者でも取り組みやすい効果的・効率的なPDCAサイクルが実施できます

- 仕組みを作り(構築)、実践し(運用)、改善し続ける(維持)ことで効果を高めることができます

- 環境経営レポートの作成・公表により、活発なコミュニケーションと透明性の向上が促進できるとともに、自らの取り組みを発信できます

- 経営力向上、組織の活性化ができます

- 様々な顧客からの要望に応えることができます

- 取組項目が明確で、効果的・効率的に取り組めます

- 第三者による認証・登録制度であり社会的信頼を得ることができます

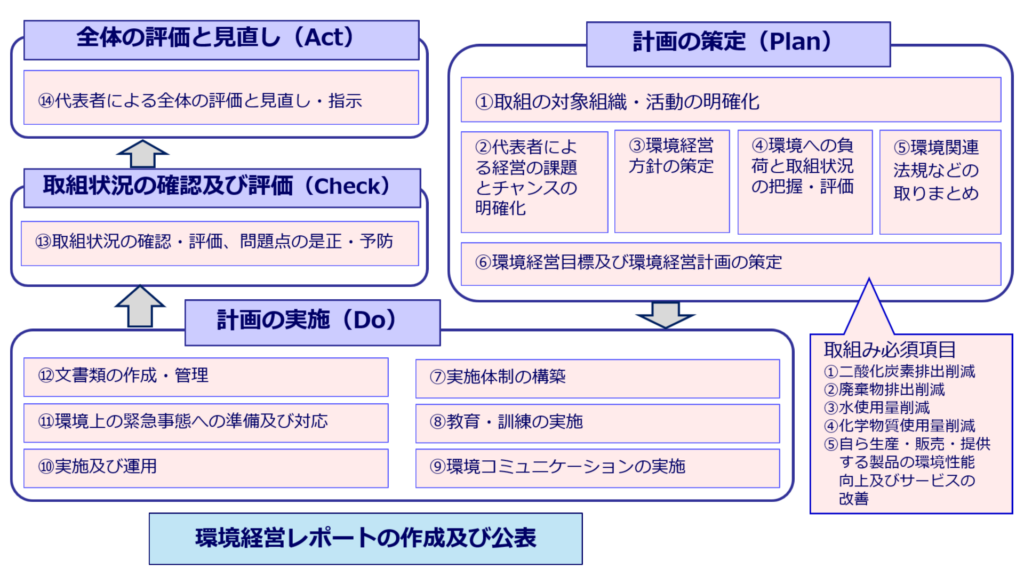

環境経営システム「エコアクション21」の要求事項とPDCA運用サイクル

「エコアクション21ガイドライン:2017年版」に定められた「要求事項14項目」および「環境経営レポート作成」に基づいてシステムを構築して、PDCAサイクルを回して運用します。

よくある質問

よくあるご質問についてご紹介します。

経営者・代表者はまず何をすればいいですか?

事業を取り巻く状況を考慮し、経営における課題とチャンスを明確にし、同時にその認識を社員と共有します。

そのうえで、環境経営方針および環境経営目標に反映させていきましょう。

適切な環境経営方針や・環境経営目標を定めていく際には、経験豊富なKKFの知見をお役立てください。

具体的には、どういうことに取り組む必要がありますか?

事業を行う際に遵守しなければならない環境関連法規やその他の環境関連の要求などを確認しましょう。

遵守のための組織の取組を整理し、一覧表などに取りまとめる必要があります。

環境経営目標として設定すべきと考えられる項目の一例です。

・二酸化炭素排出量の削減

・廃棄物排出量の削減

・水使用量の削減

・化学物質使用量の削減

・自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善 など

KKFは、事業内容についてお伺いし、関連性の高い法規や効果的な取り組み内容について助言いたします。

小売業だけど、エコアクション21は取得できますか?

サービス業でも様々な環境経営の取り組みが可能です。小売業では、以下のような改善手段があります。

活動:売り場での省エネ、省資源、廃棄物削減/販促物の環境配慮/環境配慮製品のニーズ収集/売れ残り処分率低減

製品・サービス:環境配慮製品の販売、環境情報提供/製品の回収/容器包装の回収/簡易包装商品の販売

KKFは、多様な業種・業界の認証取得を支援しています。

拠点がいくつかあるけれど、取り組みやすそうなA拠点だけ対象にすることは可能ですか?

エコアクション21認証に向けては、全社的に取り組むことが原則とされています。

ただし、条件に当てはまる場合には、段階的認証やサイト認証など、組織の一部を対象範囲とすることができます。

今後、全組織に拡大する方針とし、そのスケジュールを明確にすることが必須です。

段階的な認証取得の支援もKKFは得意としています。

どのくらい厳しい目標を立てないといけませんか?

環境経営目標は、実施可能な範囲で適切に設定することが重要です。

過度に低い/高い目標を設定することや、毎年1%削減などの根拠が乏しい目標を設定することなどは適切ではありません。

3 年程度先の環境経営目標を定め、その目標に基づき単年度の目標を策定していきましょう。

KKFは過去のノウハウから、妥当な目標設定を助言できます。

※参考:エコアクション21ガイドライン2017年版

https://www.ea21.jp/files/guideline/gl2017/gl2017_kaishaku.pdf

エコアクション21受審までの準備 ~環境経営システムの構築~

グループ事業者を対象としたエコアクション21コンサルティングの実施

環境経営システムの構築と運用により経営改善と環境保全推進の効率的経営体質強化を図るため、環境経営を目指す意欲ある中小企業事業者30~50程度のグループとします。

当事業組合のエコアクション21審査員の支援のもとに、参加事業者は集合研修で全体説明を受けた後、さらに5~6事業所程度で構成されるグループを編成、グループ別研修で細部に亘るアドバイスを受けて環境経営の理解度を高めます。

同規模の事業者のグループに編成することで、効果的アドバイスが期待でき、お互いに励みになり、自主的な取り組みができます。集合形式のプログラムであるため、関係企業はなるべく同一の地域に所在するよう選別します。

具体的な実施方法

参画の事業者は概ね計5回(月1回、1回3時間)の研修を受けます。

各研修の概要は下記の通りであり、夫々にグループ別演習を含むものとします。

- 第1回研修

- 環境経営システム構築への準備(実施体制の構築、環境への負荷と取組の自己チェック)

- 第2回研修

- 環境経営システムの構築(環境方針の作成、環境目標・環境活動計画の策定、環境関連法規等の取りまとめ)

- 第3回研修

- 環境経営塩ステムの運用(教育訓練、実施・運用、環境コミュニケーション、緊急事態への準備・対応・訓練)

- 第4回研修

- 環境経営取組状況の確認・問題点の是正(環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況の確認・評価、環境関連法規等遵守状況の確認、是正処置)

- 第5回研修

- 環境経営の代表者による見直しと文書・記録の作成、整理・環境活動レポートの作成及び認証・登録審査の準備

研修会終了後、エコアクション21審査員である組合員およびサポーターが各事業所別に登録の為の審査をします。

※個別の事業者を対象とした場合は上記事例に準じて実施します。

受審及び登録維持 ~審査員との協業~

エコアクション21の受審および認証・登録、そして登録の維持にあたっては、以下のような手順が考えられます。

STEP

STEP

システムを運用する

構築したシステムを、最低3か月以上運用します。

STEP

環境活動レポートを作成する

運用結果をまとめて、エコアクション21環境経営システムガイドラインにもとづいて、環境活動レポートを作成します。

STEP

審査員の連絡

地域事務局から審査員の連絡があります。

なお、審査員の希望がある場合は、審査申込書の連絡事項欄に記載します。

ただし、専門性などから希望の審査員になるとは限りません。

STEP

審査計画書の送付

審査員より審査計画書が送られてきます。

現地審査日などは、あらかじめ審査員より日程の打診があります。

STEP

審査員の連絡

審査計画書に書類審査のための文書および記録の送付依頼が記載されているので、依頼された文書および記録を審査員に送付します。

STEP

書類審査

審査員は、送られてきた文書および記録がガイドラインに適合しているかどうか審査します。

書類審査結果は、審査員より送られてきます。

改善を要する事項がある場合は、速やかに改善をして、該当する文書を提出します。

STEP

現地審査

審査員は、書類審査の結果エコアクション21環境経営システムガイドラインに適合していると判断できた場合、現地審査を実施します。

STEP

10

審査報告書の提出

審査員は、現地審査でエコアクション21環境経営システムガイドラインにもとづいて適切に運用されていると判断できた場合、地域事務局に審査報告書を提出します。

STEP

11

地域事務局判定委員会

地域事務局判定委員会では、審査員の報告にもとづいて受審事業者の認証・登録の可否を判定し、中央事務局に報告します。

STEP

12

認証・登録の可否が判断、判定結果通知

中央事務局は、地域事務局判定委員会の報告にもとづいて、受審事業者の認証・登録の可否を判断し、受審事業者に通知します。

必要に応じて、地域事務局判定委員会で審議されます。

STEP

13

認証・登録の締結、認証・登録料を納付する

中央事務局は、認証・登録可の受審事業者と認証・登録契約を締結します。

受審事業者は、認証・登録料を納付します。

STEP

14

運用する(継続的改善活動を実施する)

受審事業者は、運用(継続的改善活動)を続けます。

STEP

15

中間審査を受審する

おおむね1年後に、中間審査を受審します。

審査内容は、登録審査とほぼ同じです。

STEP

16

運用する(継続的改善活動を実施する)

受審事業者は、運用(継続的改善活動)を続けます。

STEP

17

更新審査を受審する

2年ごとに、登録更新審査を受審します。

登録月日までに更新審査を受審します。

審査内容は、登録審査とほぼ同じです。

STEP

18

登録を維持する

以降、中間審査~更新審査を繰り返していきます。

もっと知りたい方へ

ご興味のある事業者は研修・指導などのご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。